みなさんこんにちは!

ジョイシッター事務局です( ´ ▽ ` )ノ

8月に入り、暑さも増してきましたね!

コロナでマスクをしてる時間も多いと思いますが、

しっかりと水分をとりつつ、熱中症にも気をつけていきましょうね!

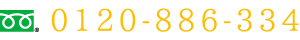

さて、イベントの託児も感染対策をしながら行っています!

ママのリフレッシュやお勉強に役に立ててたら嬉しいです(≧∇≦)

まずは福岡市博多区にあるANAクラウンプラザホテルにてマネーセミナーの託児からスタートです☆

連日行われましたが、初日は元気な赤ちゃんがやってきました♪( ´▽`)

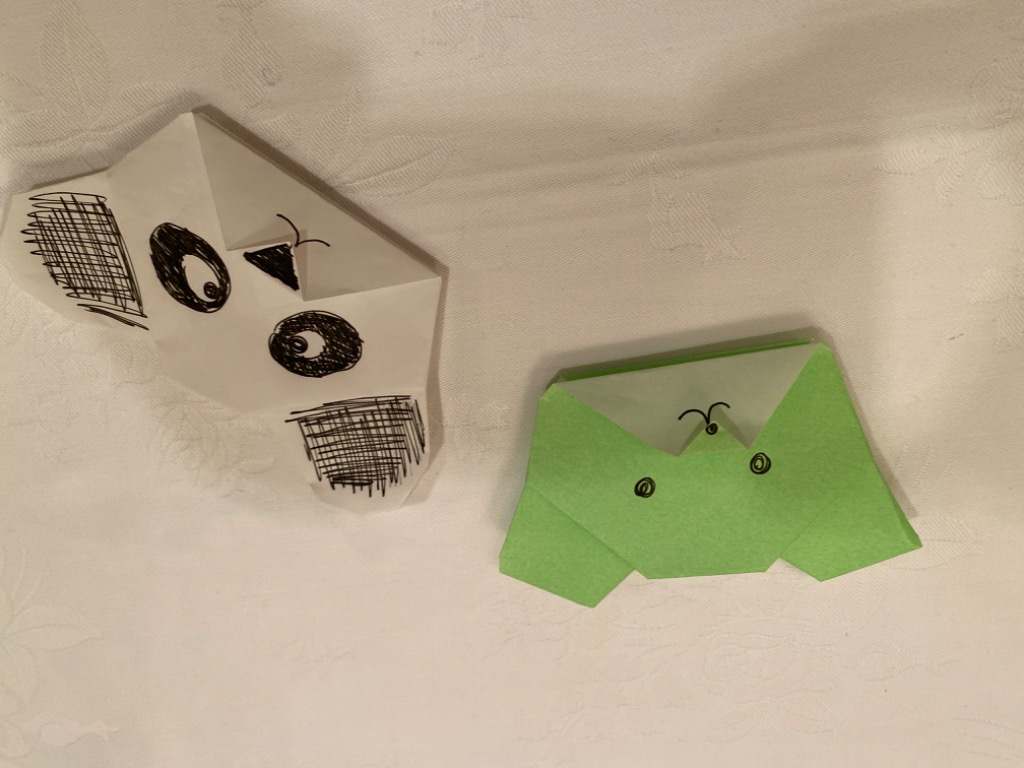

2日目からはもう少し大きい子もきて塗り絵や折り紙で遊びました!

また、今月は個人宅でのシッティングも増加していますが、こちらも感染に気をつけてやっていきます♪

それではまた☆★